《流浪地球》的故事,就发生在50年后的未来,时间线与现实接轨,没有特别强的距离感、陌生感。电影中的很多未来场景,以当前的技术储备,并非遥不可及。

科幻文学的创意,很大程度上来自于现实生活中科学技术的进步。片中出现了大量细节考究、贴近于现实的设施、装备。领航员空间站、行星发动机、地下城、运载车……这些电影中的“神器”充满想象力和希望;但并非完全架空,大都可以从中国企业的“家底”里找到“影子”。

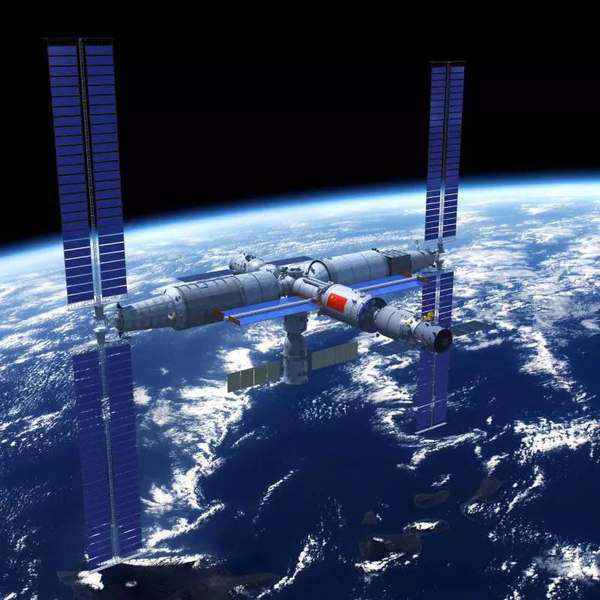

领航员空间站 VS 天宫空间站

电影:领航员空间站

在电影中,领航员空间站承担了全球通信、信息存储、开辟道路等各项使命,成为地球上全人类的中枢平台和未来希望。

现实:“天宫”空间站

在现实中,由航天科技主导研发制造的中国“天宫”空间站,建成后将成为我国长期在轨稳定运行的国家太空实验室,国际科技合作交流的重要平台。

从尺寸上看,虽然没有领航者那么大,但是“五脏俱全”――

中国空间站额定乘员3人,乘组轮换时最多可达6人。

基本构型包括核心舱、实验舱I和实验舱II,每个舱段规模20吨级。

核心舱包括节点舱、生活控制舱(分为大柱段和小柱段)和资源舱三部分,有3个对接口和2个停泊口。

对接口用于载人飞船、货运飞船及其他飞行器访问空间站,停泊口用于两个实验舱与核心舱组装形成空间站组合体,另有一个出舱口供航天员出舱活动。

核心舱轴向长度16.6米,大柱段直径4.2米,小柱段直径2.8米,主要用于空间站的统一控制和管理,以及航天员生活,具备长期自主飞行能力,能够支持航天员长期驻留,支持开展航天医学和空间科学实验。

从功能上看,中国空间站具有鲜明的中国特色和时代特征――

可舱外活动。采用转位机构和机械臂结合,进行舱段转移、对接,在航天员和机械臂协同下,可以完成复杂舱外建造和操作活动。

可扩展空间。建造规模适度,预留了舱段和舱外载荷平台扩展能力,最大可扩展3个舱段。

可进行观测。设计新型平台装载大型光学设施,开展巡天和对地观测。

可进行补给。与空间站共轨飞行,必要时可停靠空间站进行维护和补给,开辟了分布式空间站体系架构的创新模式。

可科学研究。规划了密封舱内的科学实验柜、舱外暴露实验平台等,支持在轨实施空间科学、空间生命科学与生物技术、微重力基础物理、空间材料科学等众多领域的科学研究和应用项目。

值得关注的是,助力“地球”开启流浪之旅的火箭,不是什么“未来货”,而是现实中存在的――中国航天科工快舟火箭。《流浪地球》片名出现在快舟火箭基础级、末级包装箱上以及整流罩上。

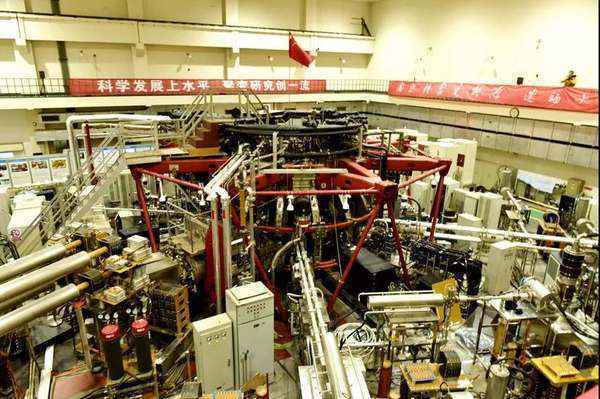

行星发动机 VS 核聚变“人造太阳”计划

电影:行星发动机

影片中,人类为了推动地球离开太阳系,建造了1万多座行星发动机,高达11000多米,每台可产生150亿吨的推力,但所用的燃料只是石头,其原理是“重核聚变”,简单来说,即是将石头中所包含的元素进行核聚变反应。

在科幻世界中,核能是人类驰骋宇宙、穿越黑洞、空间跳跃等等高难度动作能源领域绝对的主力。20世纪人类最重大的发现之一――核反应可控核聚变被认为是有可能解决人类能源问题的“圣杯”。

现实:核聚变“人造太阳”计划

我国早在1983年便提出了“热中子反应堆――快中子增殖堆――受控核聚变堆”的核能三步走发展战略。在聚变堆阶段,位于中核集团核工业西南物理研究院的中国环流器二号A(HL―2A)装置正在承担国际热核聚变实验堆(ITER)计划相关的前沿物理问题与关键技术的科研任务,并实现了多个突破。

正在建设中的国际热核聚变实验堆(ITER)场址

中国环流器二号A(HL―2A)